笠木の劣化も雨漏りに繋がります!!

2025.03.28 (Fri) 更新

練馬区にお住まいの皆様こんにちは!

練馬区地域密着の屋根リフォーム工事・雨漏り工事・防災専門店おひさまルーフ ブログ更新担当です。

今回は『笠木の劣化も雨漏りに繋がります!!』です。

家の雨漏りというと、まず「屋根」や「外壁」が原因だと思いがちですよね。

しかし、意外にも「笠木(かさぎ)」が原因で雨漏りするケースが少なくありません。

笠木は、建物の頂部やバルコニー・ベランダの手すり部分に設置される部材で、雨水や紫外線から建物を守る役割を持っています。

しかし、その笠木が劣化すると、建物内部に水が浸入し、深刻な被害を引き起こすことも。

今回は、笠木の劣化による雨漏りの原因や対策について詳しく解説します。

目次

笠木の劣化で雨漏りが発生する理由

笠木は一見すると雨水をしっかり防いでいるように見えますが、次のような理由で雨漏りが発生することがあります。

1. 笠木の継ぎ目や亀裂からの浸水

笠木は複数の部材を組み合わせて作られるため、継ぎ目や接合部分があります。

経年劣化や強風・地震の影響で隙間が生じると、そこから雨水が浸入します。

特に台風などの強風を伴う豪雨時には、下から吹き上げるように雨水が侵入することがあり、目に見えないうちに浸水が進んでしまうのです。

2. 内部に侵入した雨水が排出されない

笠木の内部に入り込んだ雨水は、簡単に排出されるわけではありません。

水が溜まることで、笠木の下地となる木材が腐朽し、さらにその下の外壁や建物内部にまで影響を及ぼす可能性があります。

3. 金属製の笠木の錆による劣化

金属製の笠木は防水性が高いと思われがちですが、長期間雨水にさらされることで錆が発生し、穴が開くこともあります。

錆びた部分から水が入り込み、雨漏りの原因となるのです。

笠木の雨漏り対策と補修方法

笠木の劣化が進むと、雨漏りが発生し、建物の耐久性が損なわれる可能性があります。

早めに対処するために、具体的な補修方法を知っておきましょう。

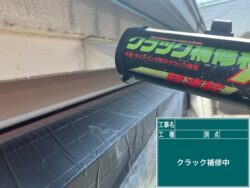

1. コーキング処理(シーリング補修)

笠木の継ぎ目や小さな亀裂が原因の雨漏りであれば、「コーキング材(シーリング材)」を使って補修することができます。

コーキング材を充填することで、水の侵入を防ぎ、雨漏りを防止します。

ただし、コーキング材は経年劣化するため、定期的な点検と再施工が必要です。

2. 板金の交換

金属製の笠木に錆や腐食が見られる場合は、新しい板金に交換するのがベストな選択肢です。

ただし、下地の木材が腐朽していると、新しい板金を取り付けてもすぐに剥がれてしまうため、下地の状態も確認しながら補修を行う必要があります。

3. 下地木材の補修・交換

笠木の下地となる木材が腐朽している場合は、傷んだ木材をすべて取り除き、新しい木材に交換します。

その際、防腐処理を施すことで、再び腐朽しにくくなります。

4. 防水シートの交換

笠木の下には防水シートが設置されていますが、経年劣化や雨漏りの影響で傷んでいる場合があります。

この防水シートを新しく交換し、さらに防水テープを重ね貼りすることで、より強固な防水性能を確保できます。

5. 防水塗装の施工

壁の頂部まで防水塗装を施すことで、浸水を未然に防ぐことが可能です。

特に、笠木と壁の継ぎ目部分を重点的に防水処理することで、雨漏りリスクを大幅に減らせます。

また、劣化が進んでいる場合は、笠木そのものを撤去し、別の防水処理を施す選択肢もあります。

笠木の雨漏りを放置するとどうなる?

笠木からの雨漏りを放置してしまうと、次のような深刻な被害を引き起こす可能性があります。

・外壁やベランダの木材の腐食

→ ベランダやバルコニーの床材がボロボロになることも。

・シロアリ被害の発生

→ 湿気の多い環境はシロアリを呼び寄せる原因になります。

・鉄筋コンクリートの劣化

→ コンクリート内部の金属が錆びて、構造自体が弱くなる恐れがあります。

・室内への雨漏り

→ 建物内部に水が浸入し、天井や壁のシミ、カビの発生などの被害が拡大。

まとめ

笠木の劣化による雨漏りは、認知度が低いため放置されがちですが、気付いたときには建物の内部まで被害が進行していることが少なくありません。

早期発見・早期対策を心掛けることで、修理費用を抑えつつ、大切な建物を長持ちさせることができます。

この機会に、ご自宅のベランダや屋上の笠木に異常がないかチェックしてみてはいかがでしょうか?

また、修理を検討する際は、複数の業者から相見積もりを取り、適正な価格と施工方法をしっかり比較することが大切です。信頼できる業者に依頼し、適切な補修を行いましょう!

無料診断依頼

無料診断依頼